在这一篇,我们会暂时漂移出气候变化的跑道,来看看应该如何从常识和理性的角度来理解 “公正”。

以前有首歌中唱道“百姓的心中有杆秤”,仿佛很多人会觉得“公正”或者“正义”是一种不言自明,普世共享的概念。好像我们觉得这件事不公正,别人也会觉得这件事不公正,而一旦发现别人对公正的看法跟自己不一样,就会觉得这人“不可理喻”“你这人怎么这样”种种。这是因为我们相信人的“良知”是一致的。然而实际上在人类历史的长河中,有很多先贤(从亚里士多德到约翰·罗尔斯等)试图超越“直觉”和“良知”的层面,基于理性来分析“公正/正义”的内涵以及实际操作的方式,贡献了大量的思考。

一般而言,现在提到“公正”,一般会分为三种类型,或者说,可能让我们感到不公正的有三种情况:第一,矫正/补偿公正的问题,也就是说对错已分,但是错误方没有为自己的错误承担足够的责任来弥补自己的过失,例如有些环境法中罚款额度极低乃至于企业宁愿被判罚款也不愿意守法;第二,程序公正的问题,其中包括契约的达成没有经过利益相关方平等充分的协商,例如很多水坝项目的建设没有充分征求原住民的意见;第三,分配公正的问题,亦成为经济不公正,例如财富,机会或责任在社会成员中的分配差异过大,以至于底层人群感到未能得到自己“应得的那份”,这就是为什么中国现在要搞“包容式增长”,“让老百姓分享发展果实”(其实还有一种不公正称为“报应的不公正”,意思是犯错的人未能受到他给别人造成的同样的伤害,例如有的人杀了别人的孩子,但最多只能判死刑,不可能剥夺罪犯的孩子,这对于某些受害人也是很难接受的,不过这个问题太过诛心了,争议很大,与气候变化也没什么关系,我们在这里就不讨论了。)

补偿公正,程序公正,和分配公正这三种公正的角度,实际上暗示了对人,市场和社会的一些基本的理解或者说假设:第一,作为自由自主有理性的人,需要对自己的行为产生的后果负责任,这不仅意味着做工拿工钱,也意味着犯错需要弥补;第二,契约的合理性基础是共识,而且是所有相关方在平等的议价权和对等的知识基础上建立的共识;第三,社会对分配不均的容忍是有限的,即使分配是建立在合理的契约的基础上,历史经验证明较大的贫富差距容易造成社会对立和动荡。

这三个角度对于气候变化而言都很重要,我们在这里先讨论最核心的“分配正义”的问题。因为这是解决前一篇中提到的“分蛋糕”的问题的关键。

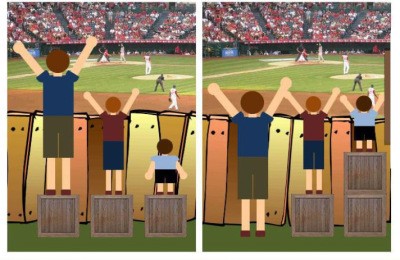

下图是一幅很有名的漫画,它体现了两种不同的关于分配的“公正观”。左边体现的是基于自由主义的“机会均等”的公正观,简而言之就是制度为每个人提供均等的机会和权利,到底取得如何的成就取决于你个人的天赋,劳动和机遇;而右边体现的是平均主义倾向的“分配公平”的公正观,其所关注的是制度导致的分配结果是否平均。前一种公正观更加鼓励竞争和个人努力,反映在图中就是鼓励大家一起努力长个子,但是并不关心最后有几个人能看到比赛;而后一种公正观关注社会的贫富差距,因为注意到历史上差距过大可能导致社会动荡,反映在图中就是尽量保证大家的分配结果差距不大,可能大家都能看到球赛,也可能大家都看不到球赛(障碍太高而所有人都等着政府发箱子)。

自由主义者会指出这幅漫画两方面的问题,第一,它否定了竞争的存在,即所有的人可能长高也可能变矮,只要这种变化存在,最矮的人也是有可能长高到能看到比赛的程度;第二,它否定了多元价值的存在,也就是说并不是所有人都擅长和喜欢看比赛,也许个子矮的人愿意研究蚂蚁呢,那么在研究蚂蚁的游戏中,个子高矮的优势一下子就倒转过来,而社会上实际上存在着无数行业,每个人可以根据自己的天赋和兴趣来选择对自己有利的游戏。而福利主义者会回应说,第一,这里身量的长短实际上已经表达了各自竞争的能力的上限;第二,市场本来就是单一价值的:以创造财富的多少来论胜负,而且总是有一部分人的特长或者说天赋再怎么也努力也得不到市场的认可,难道就让他们失去有尊严的生活吗?

西方的多党轮流执政基本上就是在这两种公正观之间来回摆动,自由主义抬头的时候经济增长,贫富差距增大,然后平均主义或者叫福利主义抬头,调整分配问题,缓和社会矛盾,理性人奋斗动力变小,等到经济逐渐失去增长动力,自由主义又会再次抬头,周而复始。严谨地来说,并不是完全的周而复始,而是在这种往复变化中逐渐趋同,现在没有自由主义的政治家会绝对反对再分配(最多称之为“必要之恶”),而福利主义的政治家也不会否定个人自由与竞争。

事实上,逐渐趋同的不仅仅只是政治立场,学者们也在试图寻找整合这两种“公正观”的方法。约翰·罗尔斯毫无疑问是在这件事上做得最成功的,他的《正义论》进一步加深了人类对公正的理解,并且对现代政治产生了深远的影响。罗尔斯本质上是一个自由主义者,他相信自由,财产等权利是不可让渡的,自由竞争的市场能带来创新与繁荣,他同时也认为社会财富的再分配是必要的,他并不只是功利地承认贫富差距会影响社会稳定,而是进一步深究再分配的合理性。罗尔斯认为社会上的弱势群体从道德上来讲并没有理由声称他们可以获得再分配。因为每个人都有财产权,弱势群体在道德上并没有理由来剥夺富人的财产。但是罗尔斯认为弱势群体对于获得社会财富的再分配的期望是另外一回事,是合理的。这是出于以下的分析:首先每个人都是独特的,值得被尊重,但是有些人的天赋恰好被这个社会所承认,而有些则不然,但是如果在另一个价值体系的社会中,可能原来被承认的天赋就不再获得认可,而有些原来不值钱的能力可能会获得奖励,也就是说,创造财富的能力除了天赋(包括机遇,家庭背景等自己不能选择的因素)和个人努力,也依赖于整个社会的价值体系。罗尔斯认为如果仅仅因为一个社会的价值体系不偏好一部分人的天赋和努力,就让他们失去有尊严的生活,这是不公正的。

这里就引出了他有名的“无知之幕”的概念。因为社会价值是有偏好的,而人作为自由理性道德的存在应该受到尊重,所以不应该受到这种偏好的影响。“无知之幕”是一个通过“无知”来胜过社会偏好的思想工具,意思是如果决策者在做出决策前,对于决策后自己是否会成为社会所偏好的群体是无知的,在这种情况下产生的政策会尽可能的公正。就好像大家都喜欢吃蛋糕,但是分蛋糕的不知道自己能不能先拿蛋糕,分蛋糕的人就会尽可能地平均地切分。如果决策者认识到在决策后自己可能成为社会底层的一员,他的决策会尽可能地考虑最底层的人的利益。所以“无知之幕”导致的结果就是“最弱群体利益的最大化”,这也就是罗尔斯的公正观的核心。

这种“无知之幕”的制度设计,在人类历史上还真有可能有过先例。在今年第17期《三联生活周刊》一个版本的复活节岛的故事中,各部落一度为了争夺有限的资源大打出手,但是后来随着对一种鸟的崇拜,部落之间诞生了一个协议,每年8月各个部落派一个勇士历经千辛万苦去取得这种候鸟的鸟蛋,谁先拿回来,这个部落的首领就得以管理本岛一年。由于知道下一年执政的可能不是自己,每个部落管理岛屿的时候都不敢太过分,导致了一定的分配的公平性。虽然这种靠迷信维持的制度稳定性很差,但确实是不错的尝试。

如果在气候变化领域应用“无知之幕”的理论,国际谈判应该这样设计,首先预定所有的谈判代表的身份在谈判结束后会随机重新洗牌,也就是说他们都不知道自己在谈判后会变成美国人还是图瓦卢人还是布基纳法索人还是特内尼达和多巴克人。在这种前提下进行谈判,应该更有可能会有一个比较公平的结果。

但这种可能性不存在,所以我们只能像上面一样识别出整个博弈中最弱势的群体,再从他们的利益最大化的角度分析应对气候变化的选项。我们大致可以识别出,在这个博弈中最弱势是发展中国家和最不发达国家包括小岛国的穷人,他们抗击气候变化的能力是最弱的。所以在选择政策组合的时候也应该优先选择把他们的利益最大化的选项,也就是减小他们所受到的影响以及增强他们对抗气候变化能力的选项。可以得出以下结论:首先是必须在发生不可逆转的变化之前解决气候变化问题,所以在选择全球气候保护的目标的时候应该依据风险预防原则(也是气候公约的原则之一)选择比较激进的目标(例如450ppm)国家之间的分配应该以承认第一条为基础,不能以国家间分配规则没有明确而否认全球的目标,是为“雄心即公平”;第二,也是紧跟着第一条,解决这一问题的责任在当代所有人的身上,不能把问题推给前人,“能力即责任”;第三,发达国家发展中国家的所有人都要受到约束,意思就是所有人都要为自己的消费行为导致的紧缺的碳排放付费(弱势的人群生存必要排放应该受到全额补助,但不应该豁免),“污染者付费”;第四,所有手段筹集的资金应该用于减缓气候变化和帮助穷人发展经济(穷人发达了就不再受到碳排放的补助和经济发展的帮助),“最小利益优先”。

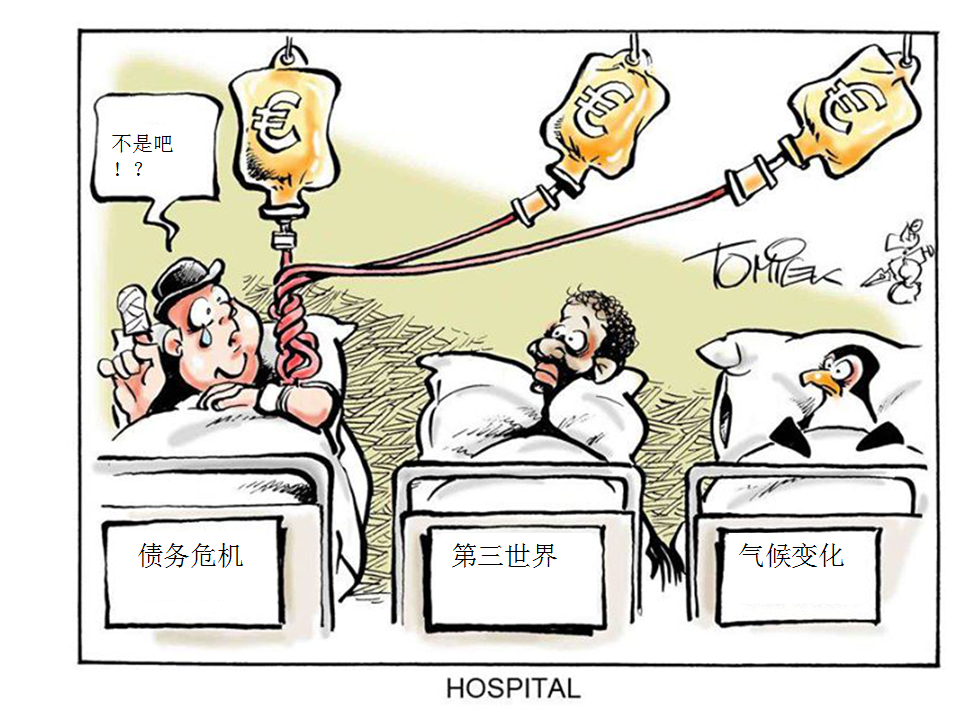

目前各国的政治现实都是先照顾国内的眼前的紧迫的问题,国外的,长远的问题可以暂时放一放。这就是为什么潘兴会说“气候公平这点子在国内卖不动”。这也就是为什么发达国家在92年里约环发大会上承诺的用GDP的0.7%作为发展援助的目标没有实现,气候资金捉襟见肘,但是在遇到金融危机,债务危机的时候,马上就能慷慨解囊救市。要把“卖不动”的公平理念得到更多的支持,只有相信理性和道德的的力量,以其为基础做更广泛的沟通。虽然我们目光不能总是放得很长远,但是最终只有理性与道德能帮助我们做出正确的决定。