引文

目标 11:到 2020 年,至少 17%的陆地与内陆水域以及 10%的海岸与海洋,尤其是那些生物多样性和生态系统服务重要的地区得到保护,主要是通过有效合理的管理、建立生态典型区域及保护地等良好的联通体系、其他有效的区域保护措施以及把这些纳入范围更大的景观管理和海洋景观管理来实现。

——联合国生物多样性 2020 目标,即“爱知目标”

近十年来,在爱知目标11的推动下,海洋和陆地上的划区保护得到了有力的推进。尤其是海洋保护区的面积,在这十年迅速超过了陆地上的自然保护区。本届昆明生物多样性缔约方大会将以“后2020全球生物多样性框架”的形式制定2030年的全球保护目标,海洋保护的面积百分比目标也受到了广泛关注。在民间环境运动的多年推动下,一些国家成立了“为了人类和自然的高雄心联盟”(High Ambition Coalition for Nature and People,简称HAC),共同呼吁支持到2030年保护30%的全球海洋(30X30),学界的研究也在从“为何要保护30%”转向“如何保护30%”的海洋。不过,“30X30”在中国的讨论才刚刚开始,希望通过本文的介绍和分析,读者能够对这一倡议形成自己的观点。

一 、保护30%的海洋意味着什么?

保护30%的全球海洋看上去是一个简单直白的概念,可能正是因为简单直白,这个目标得到了广泛的传播。但是如果仔细观察,就会发现其实有很多不简单、不直白的地方。

首先,“保护”是什么意思?是设立海洋保护区吗?爱知目标11中的10%包括海洋保护区还有“其他有效的养护措施”(OECM)。如果就是指保护区,IUCN把保护区按照其目标分成六类,只有最严格保护的区域才是禁止商业开发的所谓“禁捕区”或者“无人区”。从管理的角度来看,有些保护区划在了地图上却得不到有效的落实,这些保护区能不能算在里面呢?

数据来源:《保护区国家系统规划》,中国环境科学出版社,2005年,第48-49页,获得地址:https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAG-001-Zh.pdf

其次,30%指的是什么?CBD的国家行动方案管的都是国家管辖范围内的行动,保护30%指的就是保护国家管辖范围内海洋的30%吗?美国和加拿大之前都宣布了保护国家管辖范围内海洋的30%的目标,但是之后又把目标升级为“保护全球海洋的30%”。而且,这30%指的是面积还是体积?与陆地生态系统不同,海洋是一个三维的系统,存在大尺度的连通性。尽管人们目前都是基于平面的面积百分比来理解30%的目标,但是需要了解的是,保护区应该保护关键的栖息地和生态系统,并不是所有的保护区都需要在水面上划出边界然后垂直划到海底,把浅海、深海、海底都包括在里面。

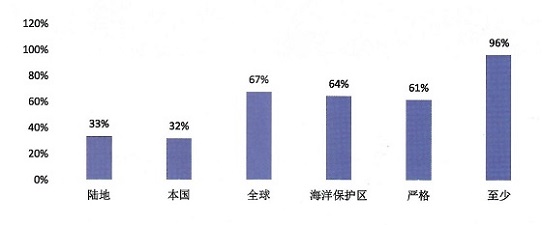

因此,在看到“30X30”的倡议的时候,需要看提出这个倡议的机构或者国家官方文本中的具体表述,而不能想当然地把支持“30×30”的机构和国家当成一个立场完全一致的联盟。不过,通过关键字梳理,可以看到不同声音之间的共识。下图梳理了欧美两百多家民间机构组成的三个集体“30X30”倡议的关键字,可以看到最大的共识是“30X30”是一个“至少”的目标。也就是说,我们在理解“30X30”的时候,最需要抓住的要旨是这一目标反映了社会对于提升海洋保护雄心的迫切需求。

二 、保护30%的海洋“科学”吗?

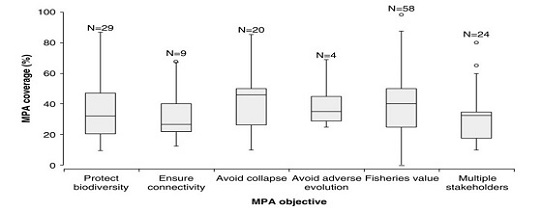

对于面积保护百分比与生物多样性保护之间的关系存在很多研究。比较有名的是E.O.Wilson提出的“半个地球”的观念。总结生态保护的历史经验,他认为要保留一片栖息地85%的物种,需要保留这片区域的50%不受人类活动干涉 。他的研究主要是针对陆地的。海洋保护目标则是之前任职于英国约克大学的Callum Roberts教授的多年研究的领域。他的团队在2019年发布的一篇论文中基于现有研究的文献,评估了为实现不同的海洋保护目标各自需要保护多少百分比的海洋 。(如下图所示)那篇文章的结论也是“至少要30%”。

这样的科学依据并不能另所有人满意。IPCC可以做出基于不同排放情景评估气候的影响来支持决策,但是保护多少海洋对保护海洋生物多样性能产生什么样的效果,基于现有的科学可能很难做出类似于IPCC这样直观的呈现。现有的科学能证明的是,设计合理、管理有效的海洋保护区对于保护生物多样性、恢复和养护渔业资源、支持经济和社会发展具有明显的效果。现有科学也基本证明了,保护区对于保护海洋生态系统在面对气候变化及其相关环境变化时的恢复力非常重要。基于这两点,从现在的保护成效来看,目前的保护力度肯定是不够的,因此在爱知目标的基础上提升雄心肯定是需要的。

三 、保护30%的海洋可行吗?(以及有哪些坑)

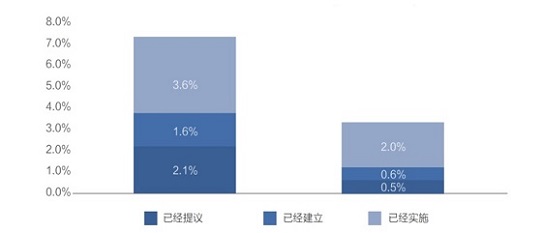

IPBES和GBO-5对爱知目标落实情况的评估显示完成情况不佳,而目标11(保护10%)的海洋居然属于达成情况比较好的目标(虽然也没有实现)。但是数字上的好看掩盖了实质性的问题,就是面积百分比的保护“可测、可报、但很难核证”。2019年的一篇论文对保护实质进行了评估,如下所示,实质上严格保护的而且落实管理的保护区面积只有2% 。

如果同时只算国家管辖范围内的海域保护(包括仅提案的和缺乏有效管理),爱知目标就已经完成了(17.7%, 截止2019年) 。公海的保护因为需要协调不同国家的利益和态度面临更长的过程。例如南极罗斯海保护区的谈判,从科学文件的提出到保护区设立花费了十余年的时间。

由此可以看到,保护30%的海洋,意愿和资源是主要的短板。比较广义(只要地图上有线)和狭义(严格保护、落实管理)的保护区设立的状况来看,瓶颈是资源,也就是用来支持保护区选划的科学工作、保护区管理和监测所需要的人力和物力,以及支持因为保护而受到影响的就业和生计方面的成本。

要动员足够的资源,又要有效地分配。30%的目标可以对此二者都有所促进。首先有雄心的量化目标是为政策行动汇集资源的有效工具,这在国际和国内政治中得到大量例证;其次,30%的目标可以敦促决策者优先选取重要的保护地点。Roberts教授做过一个研究,通过基于生物地理信息系统的保护区选划软件,识别了在30%目标下值得优先保护的区域。CBD多年以来的EBSAs的工作也能为此提供信息。

结论: 保护30%的海洋可以做什么?

不论我们对于“30X30”持什么样的观点,我们大概可以同意的是,海洋管理的改革是必需的。也许对于保护的百分比不同的人会有不同的计算,但是,海洋持续为人类提供生态系统服务的能力有赖于基于科学的、有效的管理。也就是说,不论保护百分之多少,为了实现“人与自然和谐共生”的愿景,管理的目标应该是百分之百。从现在开始,我们能做的可以包括但不限于下面几件事:

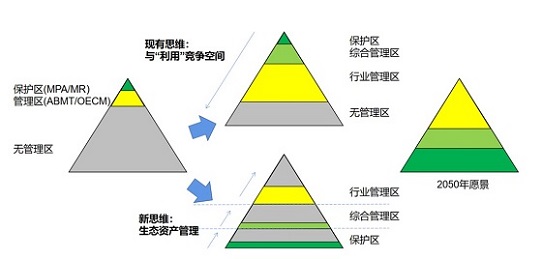

第一,首先要放弃在现有海洋管理模式上修修补补的幻想,拿出壮士断腕的决心,开展IPBES报告中提到的“范式改变”。如下图所示,现有的海洋保护模式是“保护与利用争夺空间”的模式,而基于资产管理的保护范式需要针对2050年实现100%有效管理的目标倒推至2030年,先完成绝大多数海域管理目标的设定,也就是确定这片海域落在图中金字塔的哪一层,并选取每一层的其中一部分优先设立有效的管理,之后在2030-2050年依据新的科学信息修正原来的管理目标,在推动短期目标的基础上同时推进长期目标的建设,逐步消除有目标无管理的“纸上管理区”。

第二,在第一点的基础上,正确认识基于全球共识的面积百分比目标的作用和有限性,发挥其资源动员作用的同时为建立有效的海洋管理体系(包括海洋保护区以及科学支撑体系)投入充足的资金,资金来源可以包括但不限于渔业补贴的改革,海域和海洋资源使用权的租赁等。

第三,为海洋保护区选划设立合理的程序,确保利益相关方的充分参与。通过优惠政策鼓励私营部门和公益行业参与到保护区的建设和管理中。通过提升环境标准和提供政策性的融资支持来撬动传统海洋产业的可持续创新和转型。

第四,支持多边主义、开展国际政策合作,尤其是在公海的保护上,基于现有的制度来设立科学、有效的保护。尽快签订进取、公平、有效的公海生物多样性协定,在严格保护的前提下保留保护措施的灵活性,不断根据科学的进展对保护措施进行调整。

作者:陈冀俍,创绿研究院高级研究员

来源:世界环境-2021/5(本文经编辑后上传)