引言 Introduction

今年十月四日是《关于环境保护的南极条约议定书》(简称《南极环保议定书》)签订三十周年的纪念日。(由于是在马德里举行的南极条约会议上订立,该议定书又被称为《马德里议定书》)。《南极环保议定书》因为“将南极指定为自然保护区,仅用于和平与科学”而闻名于世。

然而,其诞生的传奇历程却往往被一笔带过,在议定书签署前近十年里,各国努力谈判的目标其实是另外一份文件——《南极矿产资源活动管理公约》(简称《南极矿产公约》CRAMRA)。该公约是《南极条约》体系的一部分,同时也是第一份针对南极潜在矿产资源开发监管的公约。然而,1998年,在条约开放签署后的不到一年时间内,原本参与谈判并与众协商国达成共识的澳大利亚和法国立场突然反转,相继宣布不会签署《南极矿产公约》,并公开表态反对在南极大陆进行除科学研究以外的,任何有关矿产资源的勘探、开采活动。

由于澳大利亚和法国的反对,《南极矿产公约》就此流产,并开启了《南极环保议定书》的谈判。是什么让两个国家愿意冒着来自其他国家的巨大外交压力,坚决地采取了相反的立场呢?又是什么原因让别的国家,特别是那些已经签署甚至批准了《矿产公约》的国家纷纷掉头,追随了法国和澳大利亚的立场呢?在这之中,不同的政府部门和民间团体发挥了什么作用?还有哪些外部因素对此事件产生了影响?这些问题的答案对于今天所有在努力争取极地和公域制度话语权的国家都会有所启发。

从今天开始,我们将陆续发文对这一段戏剧性的反转历史中的讨论和相关事件进行回顾,纪念《马德里议定书》三十岁生日的同时,贡献于今日南极治理的讨论。

以下是回顾的第一部分。

第一部分 从《南极条约》到《南极矿产公约》:谈判进程回顾

位于上海浦东金桥的中国极地研究中心的入口处,有一块大石头上面书写着1984年邓小平同志在中国首次南极科考出发前的题词:“为人类和平利用南极做出贡献”。邓爷爷的题词精准地把握了当时南极治理的时代背景:和平问题基本解决,利用问题已经开始讨论了。

一.被冷战冻结的殖民遗产

南极是否蕴藏着巨量的矿物资源是一个经久不衰的话题。著名的澳大利亚南极探险家道格拉斯·莫森在1911-1914年南极科考期间首次在收集到的地质样本中发现了金矿和银矿的存在。在之后的数十年间,不断有各国科学家宣布找到相关的证据。

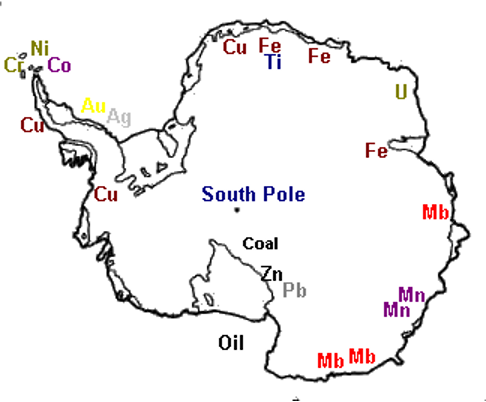

图1 | 南极拥有数量巨大但难以开采的矿物资源

(来源http://www.coolantarctica.com)

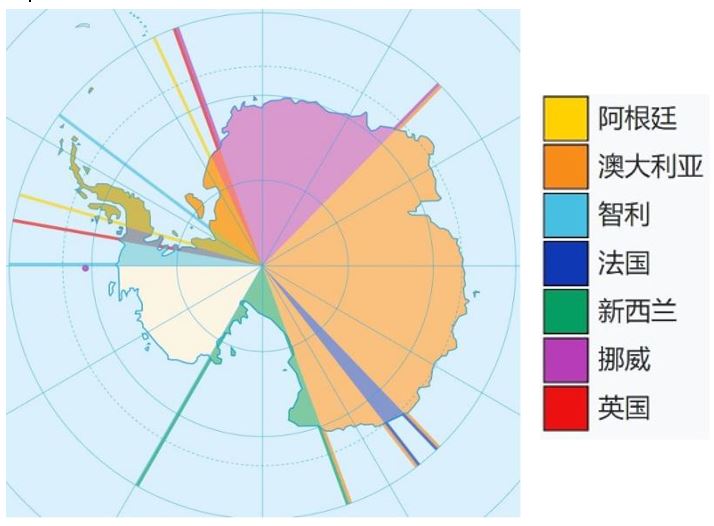

资源潜力引发了殖民主义的回光返照——各国纷纷对南极部分土地进行主权宣示,其中以澳大利亚对南极领土面积的41%宣称为最。南半球各国(如澳大利亚,阿根廷,智利)各执一词,其依据是南极大陆是自己大陆架的自然延伸,因此觉得南极是自己的后花园;一些先行开发的发达国家(如英法),按着先到先得的殖民传统,也纷纷宣布南极部分地区是自己的领土。这种因领土争端发生武装冲突的可能性一直存在并维持到二战之后。

二战后全新的世界秩序彻底打破了这一进程,在南极的领土主张,严重影响了美国与苏联这两位世界霸主在南极的利益。当时艾森豪威尔政府在重新评估南极的战略意义和资源价值时,由于担心美国过于激进的南极政策会危及美国与英、法等盟友的关系,也害怕如果苏联效仿将导致冷战加剧。因此在美国的倡议下,以及在1957-58年国际地球物理年的科学合作的背景下,在1959年,12个在南极设有科考站的国家共同签署了旨在冻结各国南极领土主权,保证南极对所有国家开放以展开和平科学活动的《南极条约》。

图2 | 南极领土主张地图 (来源:维基百科 南极领土主张条目)

《南极条约》的谈判主要是为了解决领土争议。当时二战后期百废待兴,国际环境意识尚未觉醒,而南极的矿产也因开采难度极大,暂时被人们忽略了。《南极条约》中并没有明确规范潜在的矿产资源该如何处理,但是《南极条约》为之后的矿产条约的谈判准备好了制度的大框架。

尽管从地质条件、经济成本,外交风险等多方面考虑,大规模地在南极进行矿产资源开发一直被视为不太可能的事情。但二战后工程技术的迅速发展和各国对于能源危机的担忧,让一些南极条约协商国认为找到并大规模地进行矿产资源开发仅仅是个时间问题。所以,为了避免将来有可能出现的无序开发等种种混乱情况,在不违背《南极条约》的大前提下,各国同意对这一未来议题进行谈判和讨论。

二、填补空白:《南极矿产公约》的谈判

南极条约签订以后,南极条约协商国(ATCPs)每两年开一次南极条约协商会议(ATCM),做出了称为“建议”(recommendation)的一些决策。然后通过视察的机制,就是相互监督条约工作来落实。最早提出谈判一个关于矿产的协定的提案出现在1970年的第六届ATCM上。1973年石油危机爆发的同时,在南极罗斯海区域发现的一个大的油气田,是最早出现的有可能在南极进行商业开采的油气资源的证据。在这些事件的变化的推动下,1977年的ATCM才形成一项正式的建议,是要针对矿产开始谈判。但是这项谈判被《南极海洋生物资源养护公约》(《CAMLR公约》,也是南极条约协商会议决定谈判的协定)的谈判推迟了。直到1982年,南极海洋生物资源养护委员会都成立了,南极条约协商国才正式开始针对矿产制度展开谈判。

在20世纪八十年代,针对《南极矿产公约》(CRAMRA)的谈判一共举行了12次正式的会议和3次非正式的代表团团长会议。正式的谈判会议在不同国家轮流举行,代表团团长会议均在新西兰惠灵顿召开,形式均为闭门会议,没有公开的会议记录。

新西兰代表团团长克里斯•毕比(Christopher Beeby)被选为整个谈判进程的主席(1979年德黑兰人质危机期间他是新西兰驻德黑兰大使,还参与过协助营救美国使馆人员),在谈判中发挥了重要的作用。当时南极领土主张国、非主张国、潜在的开矿国和发展中国家不同的利益交织在一起,情况十分复杂,他通过自己的这一角色职责,以及私人的和非正式外交努力,有力推动了公约文本的形成。当时的文本草案都以 Beeby 一稿、二稿来命名。他因此被认为是《矿产公约》的总设计师。

图3 网上能找到的唯一一张Beeby的照片

当时的设想是南极的矿产活动由这个《南极矿产公约》所设立的机构进行批准,这个机构需要识别哪些区域可以进行开发,并在充分的科学信息,和充分的环境影响的考虑的基础上批准或者否决矿产活动的申请。公约会创设南极矿产资源委员作为进行总体管理的机构,但是依据29条设立的由10个国家组成的规制委员会或者叫管理委员会,有最终同意或者否决一个矿产活动的提案的权力。

除此以外,采矿方还需要证明自己的勘察挖掘技术不会破坏南极脆弱的生态平衡,并且在意外发生时,有能力迅速进行危机处理。最后,条约还明确规定了一旦出现事故后,责任将如何划分,如何进行赔偿 (CRAMRA 1989) 。这些内容反映了各国当时认为资源开发与生态保护之间的理论上可以取得的最佳平衡。

《南极矿产公约》承认了在未来,从全球资源安全的角度来考量,人类有在南极进行商业开发的可能,并对其产生的规则需求进行了回应。尽最大努力保护南极的生态环境不受破坏仍然是《南极矿产公约》的核心。

三.胎死腹外

1988年6月公约谈判在惠灵顿结束,11月25日开放签署。1989年5月22日,时任澳大利亚总理鲍勃 · 霍克公开宣布澳洲不会签署《南极矿产公约》。这位总理在6月份出访了一轮去寻求其他国家支持,并获得了法国的同意与支持。同年8月18日法国总理回访澳大利亚,两国达成了协议,正式反对《南极矿产公约》。

1989年的南极条约协商会议上一共有几个关于此问题的提案,除了澳大利亚和法国的联合提案,还有智利的提案,新西兰的提案、美国的提案和瑞典的提案。会议中对于是否还要《南极矿产协定》进行了激烈的讨论,结果形成了两个建议,一个是推动新的环境条约的谈判,基本上就是按着法国和澳大利亚的提案;另一个建议就是要针对矿产协定的第8条第7款也就是关于责任(liability)的继续讨论,这因为这是当时的协定中一个比较弱的部分。也就是说,这次会议闭幕的时候,理论上《矿产协定》《环境保护协定》是并存还是二选一都是有可能的。此次ATCM决定针对这两个不同的建议召开南极条约特别协商会议进行讨论,在智利和西班牙一共开了四次会。

这两个对立的建议,在一点上是共同的:就是不希望出现管理上的真空。但是采纳矿产协定(主要是英国,美国支持)还是环保协定的分歧,在南极条约协商国之间造成了一些裂痕。按照《南极条约》的规定,在1991年如果有国家提出需要,可以回顾(review)这个条约。有人当时认为这个保护和利用的观念之间的裂痕,可能会造成南极条约体系的崩塌。不过当时南极条约体系因为受到来自联合国体系的质疑和挑战,内部存在团结一致的动力,这为之后的谈判达成一致奠定了政治意愿的基础。

这里要问,在1989年11月26日,《南极矿产公约》开放签署期结束,它还有希望生效吗?公约的第62条设立了公约生效的门槛:首先是16个参加过最后一次谈判会的国家批准这个公约成为成员。最后一次会议一共有20个ATCP参加,89年11月已经有19个国家签署(未批准),这个条件理论上是可以满足的。第二,批准的国家中必须包括在每一南极区域设立该公约所有机构所必需的所有国家,这个只要有领土主张国不加入就无法满足。根据第29条中的规制/管理委员会的规定,如果法国和新西兰还有澳大利亚不加入的话,他们原来有领土主张的地方(差不多是半个南极)就不能被考虑到矿产活动中。因此,从那一天开始,《南极矿产公约》的生效可能性实际上已经消失了。

(来源:新西兰外交部网站)

四、华丽转身

澳大利亚和法国的态度转变,导致了南极条约协商国内部的巨大震动,在最开始的几周,几乎所有的国家都在劝说他们改变这一立场。澳大利亚并没有屈服于这种压力,反而在几个月内,意大利,比利时,智利等国家纷纷表示欢迎法国和澳大利亚的新立场,愿意重新谈一个新的针对于环境保护的协定。

《议定书》建立在自《南极条约》签署以来的几次南极条约协商会议(ATCM)商定的一系列环境条款之上,包括1964年的《保护南极动植物协定措施》。它还采纳了CRAMRA谈判期间制定的环境管理要素(如应急条款),以及南极研究科学委员会(SCAR)和国际海事组织(IMO)之前关于废物管理和海洋污染的工作。

同时,由环保组织和IUCN的专家组成的一个独立的法律工作组,私下把一份基于一年多内部讨论的民间版《南极环境协议》草案分享给了众多协商国,其中的不少内容通过这些国家的进一步加工整理,被编入1991年通过的《南极条约的环境保护议定书》中。因为这些充分的前期工作的积累,《议定书》花了两年时间就谈完并开放批准。《议定书》于1991年10月4日在马德里结束谈判(就是30年前的今天),开放供签署,之后于1998年1月14日正式生效。

民间版本的草案在《议定书》中被采纳的程度在不同条款中并不一致。例如民间文案中的采矿“永久禁令”在《议定书》的反映是为期五十年的禁令加上非常严苛的取消程序:第7条禁止了除科学研究之外的矿产活动,而且并没有规定期限,并在第25条下声明条约生效的50年后可以通过召开评审会议来重新讨论开发南极矿产的可能性。关于这一事项的修正案需要协商一致才能通过,第25条里面也说到,矿产开发的前提是先有一个有法律约束力的南极矿产资源制度生效。

《议定书》的文本尽管没有完全关闭在南极开矿的可能,但是在程序上基本实现了严格的保护。再如,民间文案中的环境影响评价(EIA)的条款要比《议定书》中要严格得多,《议定书》中的EIA程序实际上并没有否决建设项目的能力,也没有实现“举证责任的转移”,只是一个为了将环境影响最小化的协商过程。

重视环境保护的条约战胜了看起来不那么环保的条约,这似乎听起来是一个理所当然、皆大欢喜的结局。但是,这两个协定并不是非黑即白的关系,它们对环境的关注其实是一致的。换言之,这并非是一场正义与邪恶的较量,而是面对同一个世界,同一个未来的不同的秩序构想。《南极矿产公约》的起因是要填补法律法规的空缺以避免给各国虎视眈眈的采矿行为留下漏洞。而《马德里议定书》则站在更高的高度上,不仅向南极采矿活动说不,同时试图从环境的角度把所有的人类活动都管理起来。二者都是为了保护南极才设立的,仅仅是看待问题的角度有所差异。

《环保议定书》对《矿产公约》的替代体现出人类对南极的未来的想象的变化,各国政府和公众在南极环保事务上高屋建瓴的视角,意识到在科学研究基础不扎实的情况下,可持续地开发,不如暂时永久性地封存,这一积极的环境理念无疑昭示着二战以后环境意识的觉醒和环境管理理念的巨大的进步。

下一篇里,我们将回顾这些觉醒和进步是如何具体影响几个关键国家的立场的。

作者:章学磊 陈冀俍

编辑:丁雨田 陈冀俍

参考文献

1. Australia Department of Environment and the Energy, “Australian petroleum statistics”, 2018, 36, Table 7.

2. Beck J. P. “Convention on the Regulation of Antarctic Mineral Resource Activities: a major addition to the Antarctic Treaty System.” Polar Record 25 (152):19-32,1989.

3. Blay, S. K., and B. M. Tsamenyi. “Australia and the Convention for the Regulation of Antarctic Mineral Resource Activities (CRAMRA).” Polar Record, vol. 26, no. 158, 1990, pp. 195–202., doi:10.1017/s0032247400011438.

4. ATCM 会议报告