海洋法公约下针对国家管辖外海域的生物多样性协定(BBNJ)的谈判被视为当前最重要的海洋法造法进程。由于其将对公海上设立保护区的程序作出规定,因此受到了环保的广泛关注。BBNJ下讨论海洋保护区和划区工具的谈判目标不是立即设立相应的保护区制度,而是为将来的公海保护区选划工作提供一个介于原则和措施之间的框架。这里试图以南极海洋保护区的谈判为案例,分析原则和措施在对接过程中出现的问题和产生的经验。

科学基础的充分性

(科学与决策的关系)

数据缺乏可能会是公海保护区选划中必须回应的一个挑战。科学依据,或者说基线数据量与保护区具体规划之间的关系是南极海洋保护区提案中的技术性的分歧之一。从目前的提案来看,相对于罗斯海,东南极海洋保护区的提案区属于“数据薄弱”(data-poor)的区域,因此采用的方法是利用具有代表性的海底地形作为划分的依据。这一方案在2010年初步提出的时候就遭到了一定的反对[1]。但是澳大利亚仍然坚持将采用这种方式的提案提交到南极生物资源养护委员会(CCAMLR)来讨论。经过多年的讨论和修改,该提案依然没有得到中国和俄罗斯的认可。因为数据基础薄弱,东南极保护区提案受到的批评包括1)面积太大,2)养护需求不明确,3)目标笼统[2]。这些批评的声音归结起来就是质疑建立保护区的必要性。同时,在南极海洋保护区的谈判进程中,“CCAMLR管辖水域已经相当于IUCN第四类保护区”的观点被反复提及,也是用来质疑建设保护区的必要性。

要解决这个问题,也许应该问:如何让管理措施与相关的环境风险相适应;同时让管理措施的灵活性与科学上的不确定性相适应?

养护与合理利用的关系

(保护与利用的平衡)

保护和利用的平衡是环境政策制定的永恒主题。

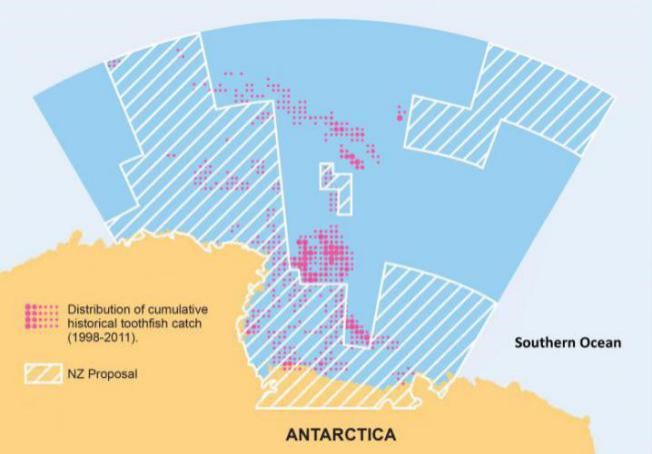

从2015年的罗斯海和东南极保护区提案与捕捞限额的实际分布情况来看,保护区与原有渔场的交叠面积并不大,保护区并没有降低原有的捕捞限额,而只是转移了部分的捕鱼努力。新西兰作为捕鱼国家,设计保护区提案时已经在国内与捕鱼企业进行了协商,让出了渔获最丰富的区域,如图1所示。一度存在关于罗斯海有新西兰和美国的两个提案的情况,也是因为在如何平衡捕鱼的利益问题上没有达成一致意见,可以看到合并后的提案是二者妥协的结果。而东南极保护区则是采用“多重利用”的管理方式,在与保护区目标一致的前提下,允许不同形式的利用[3]。

法律上,海洋保护区的支持方与反对方围绕《CCAMLR公约》第二条中“养护包括合理利用”的条款展开了激烈的论战。反对方认为该条款承认了捕鱼国的捕鱼权利[4],而支持方则援引当年参与该公约谈判的专家观点来澄清当时订立条约的目的和纳入“养护包括合理利用”条款的原因[5]。

在谈判中,也出现了一些试图“平衡”保护与利用的具体方案,例如在海洋保护区之外开放原来暂停捕鱼的小型研究单元(SSRU)[6]。另一个例子是在原有的罗斯海保护区提案的边界以西增设“磷虾研究区”,这一建议帮助获得了中国对于罗斯海保护区提案的支持[7]。

由此看来关键还是在管理目标上要先形成共识,才能避免在技术谈判中反复绕回原则性的问题。

具体的研究和管理计划的落实

(保护雄心与国际经济现实的妥协)

南极海洋保护区还面临着管理面积巨大与监测能力、科研经费之间的矛盾。监管遥远而且广袤的区域对执法的可行性和有效性提出了挑战。管理工作预算的不足可能导致大型海洋保护区成为“纸面上的保护区”。

监测方面,CCAMLR 目前主要是通过观察员体系、渔船监测系统(VMS)、来监督渔船的活动[8],辅之以海军巡逻、渔船之间的定位以及港口措施来确保划区管理的有效性。自动识别系统(AIS)和RADAR卫星图像也被应用在对抗非法、无报告、无管制的渔业(IUU)的工作。这些现有措施为海洋保护区的边界管理工作提供了基本的支持。海洋保护区的额外管理成本可能不容易从这些现有工作的成本中区别出来[9],但是更严格的保护往往意味着更高的资金投入。

科研方面,南大洋面积广大,本来海洋生态系统数据收集就是巨大的挑战,因此存在不少数据缺乏的区域。在南大洋的海洋生态研究的主要平台是科学考察船和渔船,保护区内禁止捕鱼意味着公共资金支持的科学考察船需要承担更多的数据收集任务。而实际上大部分国家的南极研究的预算都不宽裕,在2017年举行的罗斯海海洋保护区管理和研究研讨会上,只有中国和韩国提出了新的研究方案[10]。

保护区选划本身并不天然能导致更多的资源投入,但是如果能合作设立科学研究计划,至少可以更好地协调不同国家之间的科学工作,促进信息共享,支持共同决策。

地缘政治的关切

(保护雄心与国际政治现实的妥协)

《南极条约》“冻结”了原有的领土主张,但是并没有取消,原来的主张国在国内仍然可以保持这个主张,只是国际上不予以承认[11]。因此尽管在南极各国的工作人员和科学家之间确实保持着良好的沟通和合作,基于地缘政治的担忧从未从南极治理中消失。

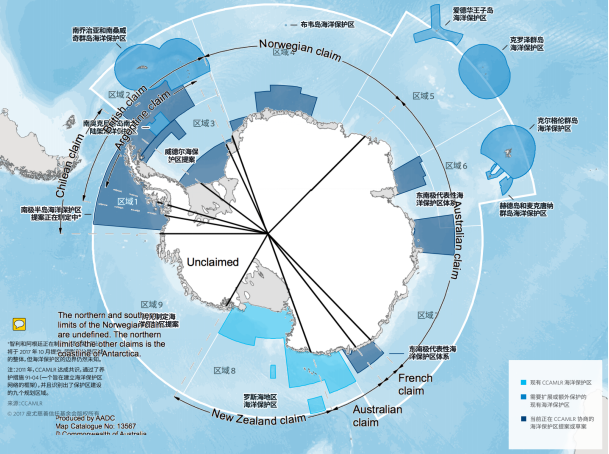

一些国家在自己的专属经济区内设立大规模的海洋保护区被视为通过设立环境责任来强化国家在海洋空间中的主权[12]。在原有的领土主张没有消失的情况下,在南极海域提案设立保护区不免招致类似的疑虑。从图2可以看到,南极海洋保护区的提案与提案国原有的领土主张的扇区是大致对应的(新西兰-罗斯海,澳大利亚-东南极)。这种情况可能是无法避免的,因为存在历史上的这种渊源或者地理上的毗邻,提案国才会在相应海域有更多活动以积累更多的数据作为发言权的基础[13]。但是这种对应关系不免引发非提案国或者非主张国对于提案背后地缘政治因素的担忧。俄罗斯在2014年递交ATCM的文件中就直接指出:“考虑到已签署《南极条约》和《南极海洋生物资源养护公约》的七个国家早年提出了对南极洲的领土主张,俄罗斯不得不考虑这些国家将海洋保护区作为一种工具来对早先提出领土主张的地区建立地缘政治控制的可能性。”[14]

从通过的罗斯海海洋保护区的方案来看,实际上是通过给保护区设置期限来解决了这个问题。原本保护区提案中的方案是不设保护区的终止期限,通过定期审查来对保护区的设置进行调整。这意味着需要委员会协商一致[15]才能取消保护区,而达成的妥协则设定了一个35年的期限,到期时需要委员会协商一致才能延续保护。这一安排因为确保了有地缘政治担忧国家在未来的否决权而得到了通过[16]。这说明只要有合作的意愿,地缘政治上的问题是有可能通过技术手段来解决的。

总结

国际社会对于公海生物多样性保护的意愿主要源自于海洋生物多样性所面临的严重问题,而回应行动的国际合作则有赖于国家之间的信任状态和国家能投入的资源量。现实情况是后者在当下的实际能力未必足以回应科学所提出的保护需要。这一冲突体现在南极海洋保护区谈判中,也体现在全球气候治理进程中。在2009年以前,欧盟试图在《联合国气候变化框架公约》下的进程中推动基于气候变化减缓的需要、按照全球减排总目标自上而下分配的合作范式,这一努力在哥本哈根气候会议上遭到了失败,究其根本原因是因为全球的行动意愿和能力实际上无法一步到位满足解决问题的需要。吸取了这一教训,2015年达成的《巴黎气候协定》采取的就是国家开展自主行动(自下而上)与全球盘点(自上而下)相结合的模式[17],在规则制定上取得了成功。南极的海洋保护区也存在着整体而言保护雄心很大,但是东西方之间的不信任依然存在,对于研究和监测的预算也不充足。罗斯海海洋保护区的通过可以说也体现了自上而下和自下而上相结合的范式[18]。可以预见其他公海设立保护区的进程也会遇到同样的矛盾。所以在制度设计中可能需要按照“力所能及,循序渐进,及时评估反馈”的原则,及时促成可能科学上不完美但是具有实质养护意义的行动,希望一蹴而就反而可能会浪费宝贵的谈判时间。

BBNJ保护区的所牵涉的范围和行业较为复杂,划区管理工具议题的结果也不仅取决于自身的进展,很大程度上也有赖于其他议题,例如海洋基因资源的谈判的进展。南极海洋保护区的经验只能从渔业管理和国际政治的角度给出一些启示。大型海洋保护区的建设逻辑和与已有的小规模保护区有所区别,不能直接照搬原有的经验。设立BBNJ海洋保护区的一般性原则是清楚的。这些原则包括:预警原则、生态系统方法、以科学为基础、公开透明、包容兼顾、可持续发展等,但是在具体制度和程序设计中应用这些原则的方式需要有创新。特别是需要建立知识管理的部门以推动对具体养护需求的共同认识,把讨论集中在实质性的事务上。因为重要的不仅是措施本身,还有采取措施的及时性。对于海洋生物多样性保护而言,一个及时但是不完美的起点很可能要好过迟到的最优方案。

致谢:感谢海因里希·伯尔基金会(德国)北京代表处支持创绿研究院的海洋生物多样性研究与知识分享。

[1] CCAMLR-XXIX, 7.1-7.20.

[2] CCAMLR-XXXVI, 8.36, 8.37.

[3] CCAMLR-XXXVI, 8.40; CCAMLR-XXXVI/17。

[4] CCAMLR-XXXIII, 7.52。

[5] Bob Hofman, The Intent of Article II of the CAMLR Convention, 获得地址:https://www.asoc.org/storage/documents/Meetings/CCAMLR/symposium/Official_version_Article-II-of-the-CAMLR-Convention-ASOC.pdf,访问时间2018年6月13日

[6] CCAMLR-XXXIV, 5.45。

[7] 《南极事务 中国积极发声》,大公报,2015.11.8,获得地址:http://news.takungpao.com/paper/q/2015/1108/3233065.html,访问时间:2018年5月15日。

[8] 养护措施10-04。

[9] Miller,D, et al.,Monitoring, control and surveillance of protected areas and specially managed areas in the marine domain,Marine Policy,Volume 39, 2013,p64-71.

[10] SC-XXXVI-07。

[11] 《南极条约》第四条。

[12] Leenhardt, P et al., The rise of large-scale marine protected areas: Conservation or geopolitics?, Ocean & Coastal Management xxx , 2013, 1-7.

[13] 陈冀俍:《中国在南极海洋保护中的角色》,载《环境绿皮书 中国环境发展报告(2015)》,社会科学文献出版社2015年版,第167页。

[14] ATCM-XXXVII,20号工作文件,2014年。

[15] 即所有成员同意。

[16] 创绿研究院博客《最后的海洋,保护35年够不够?》,获得地址:http://ghub.blog.caixin.com/archives/153432 ,访问时间:2018年5月15日。

[17] Devès. M et al., Why the IPCC should evolve in response to the UNFCCC bottom-up strategy adopted in Paris? An opinion from the French Association for Disaster Risk Reduction, Environmental Science & Policy, Volume 78, 2017, p142-148.

[18] 同16。